作者:梁培恕(梁漱溟次子)

▲1936年暑期与长子培宽(右)、次子培恕(左)留影于济南。 (出版社供图)

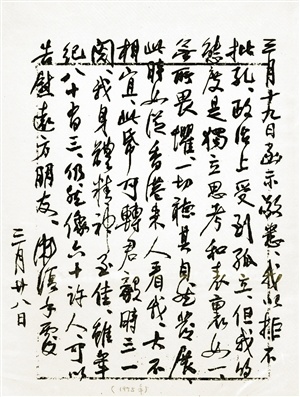

▲1975年梁漱溟致香港友人周植曾的手写信,表明独立思考,表里如一,拒不批孔的立场。 (出版社供图)

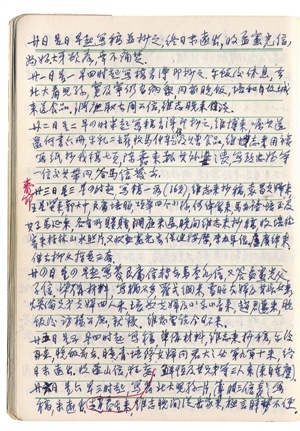

▲梁漱溟1974年日记一页。这年,全国开展“批林批孔”运动,风雨欲来,梁漱溟笔耕不辍,除夕、春节节日亦坚持早起写稿。 (出版社供图)

编者按

梁漱溟之子梁培恕说,“文革”与父亲梁漱溟直接发生关系是从红卫兵抄家开始的。“生活被彻底打乱,失去起码的生活条件。这都不要紧,唯有不能写作无法忍受。‘文革’期间一共给毛泽东、周恩来写过三封信,都是为了要继续工作。”“早起监督劳动,扫街道”,这样的句子时常出现在梁漱溟的日记里,几乎就是他“文革日记”的主题,读来让人唏嘘。

这篇文章是对梁漱溟“文革”日记的专门解读,节选自梁培恕今年在香港出版的新书《我生有涯愿无尽——记父亲梁漱溟》,文章原名《耕耘与收获的年代》,作者委托出版社授权本报刊发。

他和大家一样只能干着急

写“文革”十年用“耕耘与收获的年代”为标题,读者恐怕不免要疑心我是在标新立异吧。不是,真的不是。大家想理解他,那么请看在人们普遍身不由己浪费着生命的十年里,他是怎样度过的。他比正常年头工作得更多,超计划完成自己的写作计划。

他是知名度很高的“反面教员”,按说日子应该很不好过。而且事实上凡斗争对象遭遇到的,他都不曾幸免。然而他耕耘了,收获了。

在分几个方面介绍这十年的生活之前,还需要回答读者心中的一个问题:梁先生对毛泽东发动的“文化大革命持”何种态度?

和全国人一样,先是赞成,后来不赞成。读者当能记得我父亲在《中国——理性之国》里预言苏联由于其民族历史短浅不免要“补课”,还说中国革命如果丧失高度自觉也难免要补课。他反对“文革”中发生的许多事,例如纵容打砸抢以“革命不是请客吃饭”为口号胡作非为。国家陷入乱局,他和大家一样只能干着急。

受冲击始于红卫兵抄家

不妨说,“文革”与他直接发生关系是从红卫兵抄家开始的。生活被彻底打乱,失去起码的生活条件。这都不要紧,唯有不能写作无法忍受。“文革”中一共给毛泽东、周恩来写过三封信,都是为了要继续工作。

请看抄家后第十三天至第二十天,一周之内日记摘录:九月七日“天冷,以毛巾连于短裤,穿在内面”。此可见生活困苦已极。八月,山西来人外调,谈话又写书面材料,耗去上半天时间,叹息耽误写稿。下午房管来人,宣布房产归公。九日,为找回文稿事致信毛泽东,自认“心境较正大开明”。十日,扫街后发信。下午覆阅《卓娅和舒拉的故事》。十一日再阅《卓姬》书并加圈识。十二日,天阴,早起室内光线不足,“坐于门前看书”。十三日,早起扫街,活动身体。“思当致力于反躬自省,无虚度时光”。

如果将第八天加上,那么,这天早四时醒,“悟口诵佛号唤醒自心,克化一切渣滓。昨日所谓自修应在此”。下午在街上见到重庆告急的大字报,忧虑各地颇有问题。

良性互动是指那些原本把他当做敌人的人,于不知不觉中受他影响,凶蛮的心态回归正常,甚至有一点(不能表露的)敬意。

《人心与人生》半部手稿虽说被抄去,起初一段时间,其实近在咫尺。他此时住在小南屋,而手稿就在北屋地上。这是父亲讲给我听的。红卫兵没有将手稿随其他物品一并装车运走(这是万幸)。红卫兵撤走,那一摞纸赫然放地板上。

自此,时时在他的目注“守护”之下。开门的钥匙在一位姓韩的民警手里,他对这位民警说:那一摞稿纸对我来说非常重要,它对别人没有用,能够还给我吗?民警说,自己的责任是看守这屋子不让人进来,没有权力动这里的东西,但是他可以注意着不让人随便拿走。

父亲对这个答复的评价是:这个意思也很好。——一个善意的答复。

二十六日(编者注:1969年10月)日记:“早起监督劳动,扫街道厕所。”

我们一向很委婉地将“文革”中发生的这类事情称为“受冲击”。他受冲击始于红卫兵抄家,继之是长期群众专政。

最后的日子在孤寂中度过

“革命行动”猝然加之于身,一直都心境平稳吗?那倒不是,起初非常想不通。他这个人爱讲理,因此我想,抄家之后对他最有帮助的莫过于帮他了解一个基本事实——中国已进入非常无序状态,凡按诸常理不该有的事,此时都可以有。自己只是北京市被无端抄家的数万家之一。一旦了解到这个基本事实,他便会知道何以自处。

第一个(敢于)去看他的友人是王星贤。(十月七日)两个星期之后,“晚饭后久候恕儿不至”。(十月二十四日)次日,“收恕儿信说明不来之故”。又过四天,“晚饭后渊庭、大中来谈彼此情况,盖不见面已有两月有余”。又过两天,“八时半宽恕两儿先后来家,为我安装屋内火炉,整理厨房天窗,解决许多琐碎问题,亦略谈彼此情况,知诸孙情形”。

凡事,只要开始做了,继续做就不难。我希望由我去看他,这比他到我宿舍来要好——不显眼。可是这一点他不体会。也许,一个人越被社会孤立越想与人亲近,“写发恕儿胡真一信,告以星期日去看他”。我始终不曾开口说:少来为好。

下面要告诉读者的是:是别人而不是我们为人子者,在“文革”期间给他极多关心和具体帮助。他们(那些我至今怀着感激的心情回想起来的人,如今过半已经逝去)是真正不可少的。特如陈氏兄弟所做的事,虽子侄辈也不易做到。父亲尝说,危险总是与他擦肩而过———这种感觉一再得到验证。如今我想补上一句,在困境中他从别人那里得到关爱同是一般人所没有的。当然,在那失常的岁月中,也有一些人从他那里得到关爱。这两个方面都值得写下来。

一月八日的日记里写着,“陈维博之弟来”。而一九六七年十月六日,日记里第一次提到“陈维博来赠书,又托他代购香油”。这是陈氏兄弟次第出现的相关记载。他们的身份是工人,赵氏姐弟是学生,当时,学生需要接受再教育,工人则无须为受教育而离开北京。

第三个冷清的阴历除夕“维志晚来,为讲社会结构为文化骨干之义”。这个观点我比陈维志晚知道二十年,而且是为了写这本书研读全集而后得知。我在父亲生前没有机会,首先是没心情听他讲这些期望传之后人的话。

通过读这一时期的日记,我有一个发现,父亲日常生活最需要的是可以与之对谈的人,不够条件对谈,有人能够听他讲也好。“文革”前始终有人可以对谈,即早年的学生和友人,“文革”把这些人赶走了,维志遂成为此时惟一够条件听他讲的人。进入“文革”后期,可以对谈的人一度重聚,旋又因亡故而失去,永远的失去。从这个意义上讲,他最后的日子(八十年代)是在孤寂中度过。

沒有留言:

張貼留言