2022年6月29日 星期三

2020年10月5日 星期一

更大规模瘟疫即将来袭?

李正宽:更大规模瘟疫即将来袭?

2020庚子年,中共病毒(武汉肺炎,COVID-19)爆发并肆虐全球,在半年多的时间里感染了数千万的人,并夺走了超过一百万人的生命(不考虑独裁政权的瞒报),在重创各国经济的同时,重新调整了世界的秩序。

从目前全球疫情的走势来看,中共病毒不仅没有减缓的迹象,反而加快了肆虐的步伐。从世卫(WHO)官网公开的疫情数据可以看出,全球感染曲线呈上抛物线状(图一,左),八、九月份的切线斜率明显高于四、五月份的切线斜率,表明中共病毒在加速扩散。感染人数到达第一个一千万用了五个多月的时间,而第二个与第三个一千万之间只用了一个多月的时间。

同时,中共病毒死亡曲线呈现不断上升的趋势,斜率基本稳定(图一,右),说明死亡率并没有明显提升。相对较低的死亡率不会引起更多的戒备,使得病毒在人们疏忽防范的情况下能够迅速蔓延。

更大一波瘟疫会不会到来?

很有可能。我们可以从以下几个角度来观察一下。

1.从历史经验看,曾经席卷全球的瘟疫往往都不止一波,而且第一波也经常不是最严重的。

1918年春至1919年春的西班牙大流感,在一年内感染了全球三分之一的人口(约5亿),最终导致了将近5000万人死亡。就在这短短一年内,西班牙大流感经历了三次流行波峰,其中,发生在1918年年底的第二次疫情最为凶猛,死亡人数也最多。

再往前推,从1348年开始席卷欧洲的黑死病,也是在第一次肆虐后暂时告一段落,然后卷土重来,并在之后多次复发。

2.从现代科学的最新研究来看,中共病毒已经发生了变异,传染力大大提高。

7月2日,著名期刊《细胞》发表的最新研究表明,中共病毒已经变种,出现了D614G变异的病毒感染力提升了3到6倍。这项发现与图一(左)中曲线拐点出现的时间正好相吻合。

8月中旬,马来西亚也传出发现了中共病毒的变种,其传染力较之前暴增了10倍!

9月23日,一项新的研究揭示了中共病毒新毒株D614G在德克萨斯州休斯顿地区疫情波峰中占99.9%。《华盛顿邮报》报导,中共病毒的传染力大大增加,更能轻松自如地在人群中传播。

3.从预言角度来看,有几个公认的较精准的预言也都不约而同地谈到了接下来还会有更大的灾难。

大家可能还记得印度男孩阿南德,他曾经于2019年在YouTube上传了一个视频,预言出从2019年年底到2020年会有一场大劫难,从经济蔓延到航空服务,让世界遭受种种苦难。当时没有多少人在意他的预言,但中共病毒开始在全球肆虐后,人们才意识到阿南德预言的神奇。2020年4月,阿南德又释出一段短片,预言2020年12月将发生另一场更大的灾难,并持续到2021年。

而中国几千年来广为流传的《地母经》也预示,2020庚子年的灾难不会在年底结束,并特别指出,“更看三冬里,山头起墓田”,这意味着在今年冬天,或将有很多人在灾难中死去。

此外,还有精准预言出第一波中共病毒爆发时间和地点的《陕西太白山刘伯温碑记》也指出,“九愁尸体无人捡,十愁难过猪鼠年。”或意味着今年年末有更大一波瘟疫。

虽然预言可能会随着人心的改变存在着一些变数,时间上或许有会有推移,但是,人们在这种持续的疫情中真的不应掉以轻心。

瘟疫爆发的原因何在?

在人类历史上,曾多次爆发过瘟疫。对瘟疫产生的原因,及其从何处而来,东西方都有着相似的描述。

在中国古代,人们认为瘟疫的产生是邪气入侵造成的。东汉著名经学家何休曾说:“民疾疫也,邪乱之气所生。”那么,这邪乱之气从何而来呢?

道教陈抟老祖在《心相篇》讲:“瘟亡不由运数,骂地咒天。”也就是说,人们亵渎天地神灵,骂地咒天,是导致瘟疫流行的根本原因。

而在西方社会,瘟疫普遍地被说成是神对人的惩罚。《圣经》六十多处提到瘟疫,明确指出:瘟疫是上帝的惩罚,惩罚那些背弃神、忤逆天意之人,没有偶然发生的瘟疫。

秘鲁作家和诗人、2010年诺贝尔文学奖得主尤萨(MarioVargasLlosa)在中共病毒爆发后,发表题为“回到中世纪”的文章表示,瘟疫是魔鬼的杰作,也是来自上帝的惩罚。他认为,面对瘟疫,人们除了祈祷与认罪悔改,别无他法。

从中西方文化中可以看出,瘟疫的产生源于一定范围内的人,人心败坏,逆天叛道,招来上天的惩罚与警示。我们不妨回头看看人类历史上的几次大瘟疫。

两千年前,古罗马帝国曾经横跨欧、亚、非三大洲,无比强大。然而,皇帝尼禄发起了对基督徒的残酷迫害,结果天降四次大瘟疫,气势恢宏的古罗马帝国走向灭亡。

到了中世纪,欧洲的宗教走入败坏,人们不再虔诚信神,整个社会道德急速下滑,结果黑死病肆虐,夺走了几千万人的生命,其中就包括大量的神职人员。

中国大明时期,崇祯皇帝制造了明朝最大的冤案,活剐了兵家大道修行者、集道德和智慧于一身的名将袁崇焕,结果招致了天灭大明的大瘟疫。

到了近代,西班牙大流感爆发前后,正是共产主义全面入侵人类之时。1917年10月,俄国爆发社会主义革命,建立了共产主义第一个红色基地;1919年,美国成立了听命于共产国际的美国共产党……

而今天,爆发于武汉并蔓延全球的中共病毒,正是由于中共在篡权几十年中,战天斗地、不敬神佛,杀害了八千多万中国人,特别是迫害法轮大法,大规模活摘大法弟子的器官,犯下“这个星球上前所未有的罪恶”,并用利益和谎言迷惑世界在这滔天罪恶中随声附和、推波助澜。

值得注意的是,当年在全面迫害前,江泽民集团暗中唆使武汉电视台台长赵致真拍摄了一步栽赃法轮功的电视片,于迫害发起后在全国滚动播放,煽起仇恨。而且活摘器官的滔天罪恶,最早从武汉的同济医院发源。那么,今天中共病毒同样起源于武汉,究竟是巧合呢?还是一种慈悲的警示和提醒呢?

避疫良方在哪里?

正如前文提到的,中共病毒极为“狡猾善变”,不断地发生变异,而这种变异很可能会让人类自身产生的旧抗体失效,也同样会让疫苗的研发跟不上其变异的步伐。而且,实证科学的发展还是很受局限的,无法将精神和物质统一起来研究,只能局限在物质层面上。

人们只有真正明白了瘟疫的起因,并从根源上去找答案,才能治本。我们还是先从历史中,看看当时人们是怎样躲过瘟疫劫难的。

当年古罗马的大瘟疫,据史书记载,基督徒不染疫,而且那些相信基督徒并向上帝祈祷的民众也出现了治愈的奇迹。

德国巴伐利亚的欧伯阿梅高是一座位于阿尔卑斯山脚下的小村庄,人口大约五千。近四百年来,这个小村每隔十年就要一整年上演百场《耶稣受难剧》。当年,黑死病肆虐之际,全村人跪下来向神祈祷,承诺如能幸免于难,他们将以上演舞剧的形式予以回报和感恩,随即,黑死病销声匿迹。

明末的烈性鼠疫颇有目标性,剑指大明、却不染闯王的50万义军。当时的道家修炼人、神医吴又可,以道家真言和达原饮治愈了一方百姓,那些民众都是在服药前诚心念诵“口诀”才得以康复的。随着清军统一天下,鼠疫也奇迹般的消失。

今天,中共病毒也同样是长眼睛的。在国际上,与亲共的欧美国家受疫情重创形成鲜明对比的是,反共的台湾虽为大陆近邻并与之往来频繁,其疫情却一直控制在很低的水平上,至今累计死于中共病毒的人数仍为个位数,成为世界抗疫的典范。

在大陆,一份中共某单位内部统计的2月份死亡名单显示:该单位中共病毒死者当中,中共党员的比例竟高达88%(图二,左)。而且死者中,20-49岁的中青年占了总人数的将近一半(图二,中)。3月份,网络上广传的另一份死于中共病毒的317人死亡名单显示:死者当中,党员高达200多人,也是占了大多数。

而在中国,党员在人群中所占比例仅有大约6.4%(图二,右)。综合看来,中共病毒瞄准中共党员的精准率是不是极高呢?

上述两份资料清楚地传达出这样一个信息:中共病毒直奔中共党员而来,无论老幼;“天灭中共”绝非一句口号,是实实在在的天意正在兑现。

可见,若想躲过中共病毒,首先应该做到的就是退出中共的党、团、队组织,也就是十几年来法轮功学员到处传播的“三退保平安”。

对于不幸感染了中共病毒的民众来说,也无需悲观失落,在三退后,可以诚心念诵“九字真言”。

来自瑞士的高级医学专家董宇红博士对来自世界各地的36例中共病毒患者做了分析研究。这些患者分别来自中国、法国、美国、加拿大、丹麦和日本,年轻人和老年人都有,而且大陆以外的患者大多提供了真实姓名。董博士发现,这些人在念诵“法轮大法好,真、善、忍好”后,总体症状改善率达到100%,其中26例(72%)完全康复,10例(28%)症状改善。而且,从诚念九字真言开始到症状改善的中位时间仅为1天,到症状痊愈的中位时间仅为3天。

当年古罗马大帝国迫害基督徒,而在瘟疫中救人的却是基督徒;明朝皇帝迫害死修道名将袁崇焕,而在鼠疫中救人的又恰好是修道人吴又可;今天,中共活摘大法弟子器官,而在难中劝人“三退”,传递救人“九字真言”的又恰恰是大法弟子。

历史在重演,机缘稍纵即逝。

本文只代表作者的观点和陈述。

2020年10月2日 星期五

武大中南医院张笑春:那条“活了”十几分钟的朋友圈……

原标题:对话武大中南医院张笑春:那条“活了”十几分钟的朋友圈……

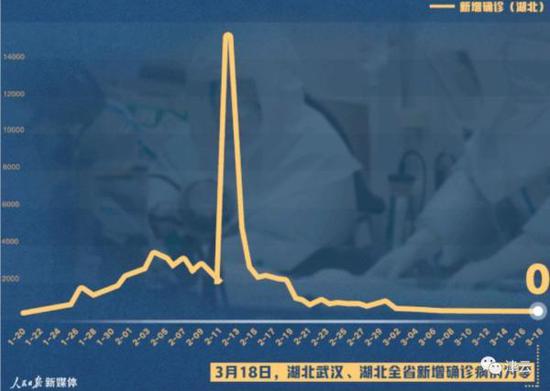

0!3月18日,武汉新增确诊病例终于清零,这是一个让武汉乃至全国人民都欢呼雀跃的时刻。

仅仅一个多月前的2月12日,湖北和武汉的新增还是14840例和13436例,从走势图可以看出,这是一个远远高于平均数的“超级峰值”。这一数字的出现,皆因统计中纳入了湖北省“临床诊断病例”13332例,而大部分又在武汉。

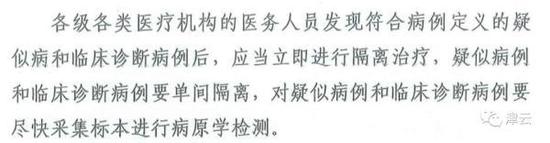

“临床诊断病例”这一分类的出现,源于2月5日国家卫健委公布的第五版新冠肺炎诊疗方案。简单来说,就是不再等待或单纯依据实验室的核酸检测结果,根据临床症状和CT影像,把那些具有肺炎影像特征的疑似病例判定为“临床诊断病例”,并予以单间隔离治疗。

第五版方案

1万多的新增病例,初看数字是很“吓人”的,然而很快大家发现这是个“大好事”。因为这意味着,之前大量排不上核酸检测,或多次检测阴性而不能被“确诊”并得到收治的患者,可以得到及时治疗了。单间隔离的办法,还阻断了疑似患者居家隔离造成的家庭和社区传播,使感染者存量的消化速度提升,疫情局势的扭转出现曙光。

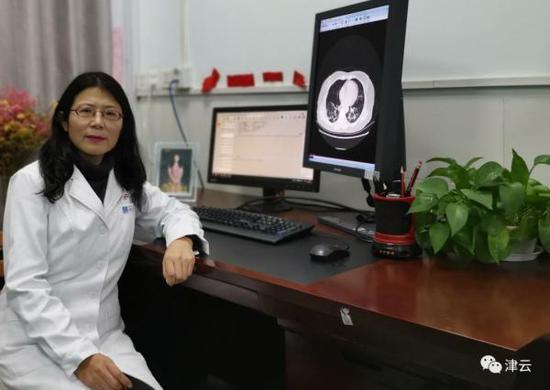

而最早公开呼吁以影像学特征作为诊疗依据的,是武汉大学中南医院影像科副主任张笑春。2月3日,她在朋友圈大声疾呼,指出不要太依赖核酸检测,只要CT影像显示急性炎症的疑似患者就考虑按照新冠肺炎予以单间隔离治疗!这条朋友圈只“存活”了十几分钟,但却产生了振聋发聩的效果。两天后,增加了“临床诊断病例”类别的新版诊疗方案对社会公布,一周之后,湖北全面公布临床诊断数据!

面对武汉连续几天0的数字,张笑春也异常振奋,“这是我们盼望已久的。”但她同时也提醒大家不要松懈和懈怠,零新增,不等于人群中没有隐形感染者了。接下来的日子里,要继续做好个人防护和环境消杀,“我们已经控制了一两个月了,还在乎多忍耐几天吗!”

忙乱的开始

武汉大学中南医院是一家实力较强的综合性医院,位列武汉民间所说的四大家“同济、协和、省人民和中南”之列。2019年12月底,武汉出现疫情苗头,中南医院迅速行动,12月31日就召开了应对“不明原因肺炎”防控会议,并抽调院有关部门和各科室负责人组成防控小组,要求按照非典的防控级别开展工作。正准备休年假的张笑春被火速召回,成为防控组成员。

一般来讲,肺部出现炎症的患者,就诊时会拍CT等影像资料以辅助诊断,因此影像科也是处在感染防控一线的科室。张笑春回忆,从1月初开始,做肺部CT影像的病人数量就大大高于往常。但当时院内的防护消杀物资不多,N95口罩只有50个,还要优先保障呼吸内科、感染科和重症医学科等一线治疗科室使用。对影像科来说,别说防护服了,普通的隔离衣和医用口罩都没有,于是科里员工各出奇招,张笑春用纱布“自制”了一些口罩,而有的一线影像技师工作时戴着三四层普通口罩。

“那时还叫不明原因肺炎,我们院里简称‘不肺’。从影像上看很多都是肺部急性炎症,我就问医院检验科的同事,能不能检测一下到底是什么病原体引发的,但对方告诉我医院没有权力做检测。”张笑春回忆。

由于影像科是高感染风险的科室,为了父母和9岁女儿的安全,从1月14日开始,张笑春就没回过家,直接睡在办公室里。

1月20日,医院领导传达了新的指示,重新部署工作,防控陡然升级,气氛空前紧张。尽管内部防护和消杀升级,但还是有员工“中招”。据了解,整个中南医院先后被感染的医护人员达到了六七十名,影像科有三四位职工感染,有的还间接造成了一家人全部“中招”。张笑春分析了其中原因,影像技师在操作时,需要引导病人、指导患者怎么躺卧、怎么定位等,大都是近距离接触,有时还要有直接的接触,都有可能造成感染。

春节前后,武汉疫情大规模爆发,后来,中南医院奉命整体接管武汉市第七人民医院,将之改造为一家新冠肺炎患者收治定点医院。交接的那几天,张笑春和同事们几乎72小时没合过眼。然而更大的考验是在开诊之后,张笑春回忆,当时来医院看病的人排队排到了街上,看完的想出去,未看病的要进来,挤在门口,动弹不了。为防止发生踩踏事故,医院领导多方求助,后来才有所缓解。

“人挨人,人挤人,有的口罩都没戴,交叉感染的风险太大了。还有的患者在门诊输液,一排排的椅子上坐满了患者,输完液自己走回家。”张笑春看到这些场景,心急火燎。

更让张笑春揪心的是,尽管自己万分小心,不回家里住,但父母后来还是感染了,住进了医院。女儿才9岁,此前只能跟姥姥姥爷住在一起,孩子是否会被感染,张笑春的心一直悬着。

编了删 删了编 还是要说出来

双眼看到的景象,父母感染的现实,对大量患者CT影像的分析,让张笑春对新冠肺炎的诊疗逐步形成了一些自己的看法。

其中,让她倍受刺激的是一次电话回访时被患者痛骂的经历。2月初,她拿到一份患者的CT,图像上显示出现弥漫性病变,已是重度肺炎,于是想通过回访了解一下该患者的救治及核酸检测情况。电话接通后,对方得知是中南医院的医生,劈头盖脸就给她骂了一顿,“他的意思是,我都这样了,还住不了院,要你们这些医院和医生有什么用。你帮我住不了院,让我说那么多话有什么用。”张笑春回忆。

后来,张笑春就耐心地对患者讲,说您不要着急,现在没有入院,不是医院和医生不作为,确实是因为床位不足。她现在做回访,就是为了收集情况,向有关方面提出建议,帮助大家尽早得到收治,并提醒他在家里和家人隔离居住,分开吃饭。经过沟通,患者的情绪平复了下来,还对张笑春表示感激。

这次被骂的经历,着实地“启发”到了张笑春。作为资深影像科医生,她暗自思考:在湖北特别是武汉当时的环境下,病人的肺部影像显示存在急性炎症等病变,有极高的概率是新冠病毒感染,很多已经很重了,但因为核酸阴性或者排不上队做核酸检测而得不到确诊,得不到确诊就只能在家苦苦等待,延误了病情,还会有很大的风险造成家庭和社区内的传播,如此一来,疫情防控是雪上加霜。

她反复琢磨一个问题:这个核酸检测,在此情此景之下,一定是唯一的入院救治依据吗?!

由于平时不会用微博等其他网络平台,2月2日晚,张笑春拿起手机,想在朋友圈里说出自己的看法。但由于担心发出后会造成不好的影响,几经忐忑和纠结,那条朋友圈草稿她反复编写和删除了好多遍,最终还是没发出去。

“当时一直在纠结,因为之前有8位医生被警方处分的事。我担心作为业内人士,发出来会对单位和领导以及我个人造成不好的影响,也担心只从自己专业考虑,是不是太偏狭,是不是会干扰当时疫情防控整体部署。几个方面的顾虑,结果那条朋友圈是编了删,删了编。”张笑春告诉津云新闻记者。

第二天上午,想到这些天的所见所闻,张笑春下定决心,不管那么多了,一定要把想法说出来,于是就有了那条很长的朋友圈,随后她还在评论中补充了几点。

张笑春发的朋友圈

张笑春发的朋友圈朋友圈发出后,不少朋友发来微信,问这样说会不会有风险。有人打电话警示她,劝她立即删除并消除影响,张笑春答应了,但故意延后十分钟才删除。“我想让自己的想法尽可能地传播出去,引起决策层的注意,从而帮助到广大的患者。”

最终还是有微信好友将朋友圈截图发到了网上,她的声音获得迅速传播,引起了社会的广泛关注。在疫情高峰期,在各方面紧张忙乱的“至暗”时刻,在大量患者苦苦等待核酸检测和阳性结果,造成病情延误和疫情扩散的时刻,她的声音用石破天惊来形容也不为过。

梳理一下张笑春的建议,大致包含三方面的内容:一是改变原来单纯等待核酸检测阳性的做法,推荐以CT影像作为新冠肺炎诊疗的主要依据。二是叫停家庭留观。因为众多病例起病隐匿,一次甚至多次核酸检测仍是阴性,如果放任家庭留观,大多数做不到真正的隔离和有效防护,会拖延病情,造成家庭和社区传播。三是建议政府大量征用酒店宾馆和学校宿舍,对具有相应CT影像特征的病人强制隔离观察,分房管理,对轻症患者集中隔离点配备少量医护人员。

在这条朋友圈短文中,张笑春直言自己是出于医务人员的职业敏感和良知,为了一个个普通家庭的健康和幸福,并希望大家对自己的大声疾呼“不用点赞,只求扩散转发,防止疫情进一步蔓延!”

科学 合理 可行

可以发现,张笑春建议的三点内容,第一条是主要观点,即改变诊疗的依据,第二条是这种改变的原因和意义,第三条是具体的操作方法。这几点,是否科学、合理又可行呢?

张笑春告诉津云新闻记者,将CT影像作为诊疗依据,是特殊时期提出的特殊办法。她解释说,CT影像呈现磨玻璃密度影或者其他病变形态,并不是专属于新冠肺炎的影像学特征,其他像流感病毒、腺病毒等病原体乃至细菌、真菌引发的感染甚至肺部肿瘤,同样会出现类似的CT影像,在业内被称为“异病同影”。但是在2月初的湖北特别是武汉地区,大批量患者同期出现类似肺部影像特征,有很大的可能是感染了新冠病毒。她还预估了一个大致概率:百分之七八十。

张笑春进一步解释,影像学特征可以告诉我们病人是否得了肺炎,病原学检测告诉我们是哪种病原体导致的肺炎。以CT影像为依据,可以让疑似病人尽早得到隔离收治,防止转为重症,防止病毒扩散造成疫情蔓延。“我们何必单纯等着一个核酸阳性结果呢,即便是其他病原体导致的肺炎,及早收治,也是没有坏处的。”

就这一点,天津首批援汉医疗队专家组成员、天津医科大学第二医院呼吸科主任赖雁平表示,健康人的肺部,肺泡里充满了大量空气,在X光照射时有高通过性,因此在影像上显示为黑色。如果肺部感染,肺泡或间质有渗出物,就会阻碍X光的通过,在影像上显示高密度的样变,肉眼看上去就像磨玻璃。而如果炎症或其他病变发展到极重的程度,本该是气体的位置完全被渗出物或其他组织占据,那么影像上就会呈现实变形态,比如我们在本次疫情中经常听说的“白肺”。

“很多病原体都可能造成肺部感染,不止病毒,像细菌、真菌都有可能造成感染,临床中杆菌、链球菌、葡萄球菌等细菌造成的感染,比病毒引发的更常见。”赖雁平说,“要在平时,摆出两张不同病原体引发感染的、具有类似影像特征的CT,是没法判断哪种病原体的,但在2月初的武汉,作为疫情中心,在流行病学背景下,发现了肺部炎症,可以考虑新冠肺炎感染。”对于张笑春的建议,赖雁平表示认同。

核酸检测是一种比较精准的病原体鉴定方法,也是国家卫健委诊疗方案中规定的新冠肺炎确诊病例判定方法。在湖北之外疫情较轻的省市,疑似病例的隔离治疗都有充分保障,可以慢慢等待核酸检测结果,一次不行两次,两次不行三次,最多的可达五六次。正如一位专家所说,“只要患者症状可疑,医生是不会轻易收手的。”但在在疫情集中爆发的武汉,最急迫的就是抓紧收治隔离疑似患者,防止病情加重,阻断社会传播。张笑春的建议,符合社会的广泛期待。

对以影像学特征为依据可能造成的误诊,作为业内专家的张笑春也给出了解决方法。上述第三条建议中,她提出征用酒店学校宿舍,对病人“分房”即单间隔离管理和治疗。这样就防止了不是新冠肺炎的患者被集体收治在公共病房而导致交叉感染。“酒店宾馆和学生宿舍都是单间,不需要大规模的建设,只需要必要的消杀就能投入使用。”

“从流行病学角度,武汉市作为重点疫区,以CT影像为收治依据,错误率是很低的。我提出一个说法叫‘宁错勿漏’,如果错了,我们有校正和预防办法,而如果漏了,一传二,二传四,就可能造成指数级传播。”张笑春说。

立竿见影

张笑春的朋友圈在网络上飞速传播,一些大学教授、人大代表和政协委员主动联系她,请她整理出一份更加详细和系统的建议和方案,由他们转交到国家卫健委和防控指挥部等相关部门。

2月5日,国家卫健委向社会公布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》(以下简称第五版方案)。在诊断标准上,方案首次将湖北和湖北之外区别对待,湖北以外其他省份依然分为“疑似病例”和“确诊病例”,而湖北地区在这两类病例之外,增加了“临床诊断病例”。

第五版方案指出,临床诊断病例,指的是具有肺炎影像学特征的疑似病例。在病例的发现、报告和治疗上,方案指出,对疑似病例和临床诊断病例,要“立即进行隔离治疗”“单间隔离”,并且“尽快采集标本进行病原学检测”。

从划分“临床诊断病例”的标准,到单间隔离的收治办法,都和张笑春的建议高度吻合。

张笑春告诉津云新闻记者,“确诊病例”一般都是多人共用一个病房,方舱医院甚至数百人共处一个空间,“疑似病例”和“临床诊断病例”都是单间隔离,“比确诊病例的隔离标准还严格,就是为了杜绝不是新冠肺炎的患者受到交叉感染,因此不用担心用CT影像作依据会误伤非新冠患者。”

经过一段时间的准备和铺垫,湖北省公布了2月12日的临床确诊病例数量,并纳入到确诊病例统计中。国家卫健委在通报该日数据时,特别指出口径改变系为落实第五版方案,“以便患者能及早按照确诊病例相关要求接受规范治疗,进一步提高救治成功率。”

新增病例过万,这一令人咋舌的数字,却获得了病患和公众的理解。他们知道,数字的公布,意味着此前只能在家等着的情况不再存在了。2月12日,湖北新增确诊14840例,其中临床诊断病例13332例,13日新增确诊4823例,其中临床诊断病例3095例,比前一日的病例数大幅降低。此后,随着“应收尽收”和社区大排查的推进,新增病例数逐日递减,存量消化速度显著提升,疫情迎来了拐点。

2月中旬后期,每日新增数据和来自一线医护人员的反馈,都显示疫情已得到了有效控制,核酸检测资源不再紧张。2月19日,国家卫健委公布了第六版诊疗方案,在诊断标准上取消了湖北省和湖北省以外省份的区别,统一分为“疑似病例”和“确诊病例”两类。

张笑春表示,虽然只有短短的十几天,但以影像学特征为诊疗依据完成了它的历史使命。“当时医疗资源特别是核酸检测紧缺,可以说是非常时期的非常手段,等到后来我们基本将疫情控制住了,有余力了,可以慢慢来鉴别病原体。”

“有时候面对一个棘手问题,一些简单而有效的办法就在身边。作为医务人员,我有义务和责任提出建议,供疫情防控决策层参考。现在想想,也许可以不必那么纠结,早一点说出来的。”同时,张笑春也保持着一份理性,她认为,疫情拐点的到来,最根本的因素还是我们国家动员起了足够的力量,开设了足够多的床位,有了足够多的医护人员,有了足够强力的社区封控,自己的建议作为一个侧面,“像为疫情的蔓延踩了一脚刹车。”

“张教授您看怎么办吧”

增加了“临床诊断病例”,一处小小的改动,牵动了方方面面。张笑春回忆,她提出这个建议,有一些医院的影像科同行打来电话,并无恶意地问道,“哎呀张教授提的这个建议,我们的影像技师和设备都不够用了,您看怎么办吧?”

此后的日子里,张笑春忙着帮同行协调设备,帮方舱医院协调移动CT车,一天都没有得闲,“被一件件的事推着走”。

1月下旬,因为中南医院改造成定点医院,她从办公室搬到了医院统一安排的住处。父母确诊后都住了院,母亲目前正在康复过程中,父亲还在雷神山医院,不久前已经度过了病情进展期,趋于稳定。好在女儿一直安好,让张笑春悬着的心放下了一些。

张笑春老家在内蒙古,毕业于四川大学华西医学中心,此前就职于重庆的原第三军医大学西南医院,2018年9月到武汉大学中南医院工作。

武汉清零已持续四天,但张笑春仍然提醒大家不要懈怠,“我们现在的防控成果是医护人员的血汗,社会各界的付出,甚至逝者的生命换来的,要继续做好个人防护,环境消杀,巩固胜利果实。”近日,张笑春受武汉大学邀请,面向海外留学生做了一场如何做好个人防护的直播。

疫情初期,虽然有六七十位医护人员被感染,但并未伤及中南医院的元气。后来在疫情高峰时,中南医院的人马整体接管了武汉市第七医院,还接管了雷神山医院和武汉会客厅方舱医院,一拖三,发挥着抗疫的中坚角色。

随着疫情得到有效控制,根据统一部署,中南医院完成了新冠病人的“清院”转运工作,逐步修复正常的医疗功能,目前本部院区已经全面复诊。恢复开诊后第一天,病人非常多,医护人员来不及充分休整,就整理好装备,投入了新的工作。

“快三个月了,我们一天都没有休息,透支了体力和脑力,全是靠着一股气在支撑,我就怕哪天疫情完全解除,整个人都会瘫了。”张笑春笑着说。(津云新闻记者 陈庆璞)

2020年7月18日 星期六

1894年香港鼠疫(英文:Hong Kong Plague of 1894)

背景[编辑]

经过[编辑]

- 部队监督咕喱搬走患者棺木

爆发后的影响[编辑]

发现鼠疫杆菌[编辑]

全球大流行[编辑]

香港卫生政策[编辑]

参考资料[编辑]

文献[编辑]

- [1] Governor's Despatch to the Secretary of State with reference to the Plauge,20 Jun 1894. 1894年6月20日:港督罗便臣致英伦关于香港鼠疫

- [2] Medical Report on Bubonic Plague ,13 April 1895。1895年4月13日:香港宪报:关于鼠疫的医学报告

- [3] Report, on the Prevalence of Bubonic Plague during 1895 and 1896,1897。香港宪报:关于1895及1896年鼠疫持续的报告

- 一八九四年七月叶赫森、北里柴三郎公布黑死病病原:王道还

- Bubonic Plague in Nineteenth-Century China,Carol Benedict, Stanford University Press, 1996 ISBN 0-8047-2661-2

- Plague, Sars and the Story of Medicine in Hong Kong,Hong Kong Museum of Medical Sciences Society, Hong Kong University Press, 2006 ISBN 962-209-805-3

注释[编辑]

- ^ 重忆鼠疫年代 华人宁死不医. 2013-08-30.

- ^ Wellcome Collection. Shropshire Regiment "Whitewash Brigade" emptying items from Chinese homes in Taipingshan, Hong Kong, and burning them on the street as an epidemic control measure during the 1894 plague outbreak.. Centre for Research in the Arts, Humanities and Social Sciences, The University of Cambridge. 2018-09-27 [2020-04-05] (英语).

- ^ Christopher Dewolf. A Plague, a Cure and Some Art: the Museum of Medical Sciences. Zolima CityMag. 2017-11-30 [2020-04-05] (英语).

- ^ 跳转至:4.0 4.1 尔东. 周海燕, 编. 《香港历史之谜》. 香港: 明报出版社有限公司. 2007年4月: 页142-143. ISBN 978-962-973-634-7.