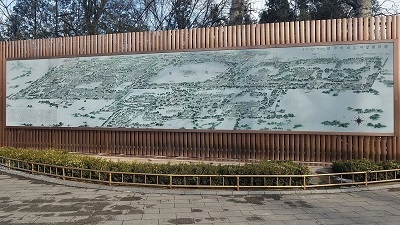

北京海淀区圆明园——圆明三园盛时全景图。(图片来源:维基百科)

从电视上看到,一对老夫妇游圆明园,电视记者赶去问“爱国让你想起来什么”,这对老夫妇可能想起了中国过去被人欺负、圆明园被烧,也可能想起了后来“中国人站起来了”,于是激动地涕泗横流,说:“我们如今强大了,谁也不敢再来欺负我们了。”

不过,这对老夫妇似乎很有些自作多情。是的,如今中国强大了,外国人不敢再欺负我们了。这个说法也对也不对。有些人不信普世价值,总跟国人贩卖“落后就要挨打”的陈货,贩卖的不嫌可耻,购买的也不知道傻帽。其实,如果真那么痛恨火烧圆明园的“鬼子”,至少应该问问为啥被烧。

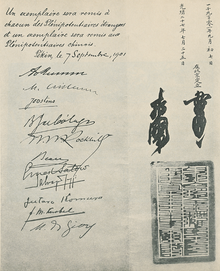

1858年,大沽被占,英法联军兵临天津城下,英法俄美等国先后迫使清政府签订了《天津条约》。虽然丧失了不少权利,问题总算有个着落,双方还议定翌年在北京互换批准书,彻底完成法定程序。如果照双方的协议办理,导致火烧圆明园的英法联军再一次入侵是有可能避免。可是,谁也没有料到纯属程序性的最后一步还会节外生枝(咸丰皇帝决定在一定条件下,可以让官兵假扮乡勇,“悄悄”袭击洋鬼子。同时,他又十余次下令,要先“晓谕”洋人,先礼后兵。僧格林沁忠实执行了“悄悄击之”的旨意,但没有事先晓谕;也坚决拒绝手下大臣的劝阻,炮弹准确地落在侵略军的军舰上,打沉了四艘,打坏了六艘,其余三艘挂起白旗逃跑了。在炮战的同时,联军900人企图登陆,也被打退,联军死伤几百人)。

双方爆发了战争。战争中需要谈判。于是,打不过人家的满清朝廷,居然以谈判为借口,把以巴夏礼为首的39人的英法谈判使团给抓起来。

抓就抓了,还判这39人以“叛逆罪”(洋人叛谁的逆?)投入大牢。在被监禁的39人当中,有21人被虐待致死,18人存活下来。据说那21人死得非常惨——“被关在圆明园的俘虏就惨多了,双手被捆,整日下跪,3天水米未进,手腕处被皮绳勒得生出蛆虫。据后来的幸存者回忆说:《泰晤士报》记者鲍尔比第4天死去,尸体在牢房里放置3天,后被扔到野地里,让野狗吃了;安德森中尉,手脚被勒得生出了蛆虫,他看着手上的蛆虫满身蔓延,精神错乱,大叫3天,死去;一位法国犯人,蛆虫进了他的嘴巴、耳朵、鼻子,也疯了……一个幸存者居然还在狱中数蛆来着,说,一天可繁殖1000只蛆虫……”

这些行为招来更大灾祸:翌年,英法联军再次入侵,招致北京被占,圆明园被烧。

而续订《北京条约》,不但规定原订的《天津条约》继续有效,还招来其他新损失:对英法的赔款分别由四百万两和二百万两一律增至各八百万两;割让九龙司;允许法籍传教士在中国自由传教,“并任法国传教士在各省租买田地,建造自便”,为日后连绵不断的教案种下祸根。

再说庚子之乱。八国联军进北京,两句话可以概括:

(1)这场战争由清廷一手挑起,西方各国不过是应战而已;清廷既然向西方各国正式宣战,外国联军从大沽口登陆,威逼京城,顺理成章。

(2)西方各国并无灭亡中国的打算;进军北京,除了向清廷施压之外,主要还是为了解救被困京城的各国外交官和传教士。

所以,“八国联军侵华战争”是颠倒黑白,强奸历史。这场战争发生在庚子年,由“庚子之乱”引起。庚子之乱,乱自拳匪。“拳匪”是对义和团最准确的称呼,其首领(李来中、张德成、曹福田等)及骨干是不折不扣的土匪、流氓、骗子。他们以反对外国传教、铲除洋人、二毛子(汉奸)为名,聚众闹事,为非作歹。清廷被他们“刀枪不入”的骗术所惑,想利用义和拳打洋人;义和拳遂打出“扶清灭洋”的旗号。拳匪焚烧教堂,杀害外国传教士、华人基督徒和家人,扒铁路,割电线,烧西药房,打家劫舍,杀人放火。一时间,红色恐怖(拳匪头扎红巾,腰系红带)笼罩北方几省和京都。不仅沾“洋”字的大祸临头,就是政府高官、皇亲国戚在拳匪面前都不免战战兢兢。拳匪说谁是汉奸,谁就是。“鉴别”的方法是所谓焚表,即在烛火上燃烧一张黄裱纸,纸尽灰扬,表示得到“神”的默认,此人不是汉奸,才能免祸。要想加害于人,焚表时略作手脚,此人即在劫难逃。

拳匪甚至猖獗到了闯到紫禁城里去杀“二毛子”,即思想开明的光绪皇帝。制造恐怖、疯狂排外的不仅是拳匪,还包括官军。杀外国人和二毛子杀红了眼,清军竟在光天化日之下,在北京街头杀害德国公使克林德和日本公使馆书记官杉山彬(对后者破腹剖心)。各国一再请求清政府保护外交官和传教士,清政府的回应是变本加厉。既而,清政府竟然昏聩到向西方各国同时宣战,派重兵围攻北京大使馆区和西什库教堂,妄图杀尽西方在京所有的外交人员,以及躲在西什库教堂的所有外国传教士和教民。这样的政府、这样的暴民,不教训行吗?

中国近代史上,的确因为落后挨了不少打,但是更有许多的打不是因为落后而挨。一是中国人做事不按规矩出牌,比如义和团袭击外国大使馆,杀害谈判代表,简直不可思议的事情!别说现代世界,就是古代中国也懂得“两国交兵不斩来使”。二是自我封闭,不对世界开放。这道理已经不用多说,现在不用外国坚船利炮敲开中国大门搞贸易,我们就是允诺许多优惠条件还怕他们不来呢。

中国就是有这么些人,都21世纪了,还在坚持落后就要挨打,生怕被颠覆,反对对外开放,跟当年的义和团、慈禧太后毫无区别。也不想想,把昏庸的、脱离世界的、只知道要权力不懂得为民生的慈禧太后赶下台,难道就是不爱国?!

说起爱国,近年来中国大陆似乎改变了邓小平时代的外交政策。一般评论认为,邓时代的外交基调是韬光养晦。也就是遇到领土纠纷、利益纠纷都是绕着走,尽量避免对抗。以此来换取国际环境的容忍,保证经济建设。这在邓小平时代也是不得不如此。因为十年文革与国际社会格格不入,引起人们的警惕。如果不把姿态放得更低一些,怎么能偷偷地发展实力呢?当时的邓小平也只能韬光养晦。

现在,中国的实力已经增强了,可以改变韬光养晦的策略。因此而真的准备打仗了。所以人们都十分紧张,时刻警惕着不要擦枪走火。

事情真的是这样吗?不见得。从外部条件看,要打仗也要集中在一个目标上,不可能东西南三个方面作战。现在的中国一会儿弄一弄东边的日本;一会儿弄一弄南边的菲律宾;最近又和越南搞得不亦乐乎。这像是要打仗吗?!假设现在中国大陆真的和其中的一方打起来了,那么其他几个被挑衅的会没有任何动作?前边打着,后边还被人家抄了后路。这样的仗就是拿破仑来了也没法打,必败无疑。

从国内形势上看,也没有打仗的道理。社会矛盾一触即发,希望靠反腐败来重建社会信任。贪官污吏抓了一些,大部分却动不得;现在,老百姓对反腐只是看热闹,再也不能激动人心了。也许,打一仗就能激动人心。但这个想法不仅天真,而且很不现实。最近的军中反腐败揭露出的问题触目惊心。军队腐败到这个地步,怎么能打仗?120年前的甲午战争,就是个很好的教训——所有方面看上去都绝对强大的中国,只有政治落后加上官场腐败,轻轻松松地就败得非常彻底。

现在仍然是政治落后加上官场腐败。即使军事装备上稍占优势,又怎么能逃脱甲午战争的结局!所以中国大陆根本就没有发动战争的打算,确确实实在作秀。

而国际环境的深刻变化,就是周边国家没有愿意占领中国。这对任何国家都不是利益而是负担。而且和中国互相挑衅的日本、越南、菲律宾,也和中国大陆有相同的目的。这就是借助于高涨的爱国主义情绪解决自己国内的问题。但他们分寸都把握得很好,走到惊心动魄就见好就收了,绝不会走到真的打起来的地步。

那就没有危险了吗?不是。除日本之外,中国大陆、越南、菲律宾都不稳定。以中国大陆为例:内部矛盾尖锐激烈,掌握重权的大贪可能会铤而走险。除了直接造反之外,挑起中外战争以便浑水摸鱼,也是造反的另一种方式。

而在爱国主义狂热的掩盖下造反,比直接造反风险小。战争一旦发动,就没有人关注反腐败斗争了。最高当局也必须集中精力于国际斗争,无暇内顾。无论战争是胜还是败,那都是国家的事,而不是贪官污吏的胜败。他们何乐而不为?这就是所谓擦枪走火的危险。

真正的危险不是无意间的擦枪走火,而是有计划的擦枪走火。

事实上,中国大陆和周边国家并没有重大利益纠纷必须通过战争来解决;而是各国政客虽然目的不尽相同,却都是在做政治秀,而且是非常危险的战争秀。这种政治秀不会给各当事国带来任何利益,一不小心还会给各国人民带来灾难。

说到底,民族主义只被利用作为贪官煽动民粹的工具,例如造成冲突的南海油井,有几多资源最终是进入了中国大陆贪官的口袋?又有几多入了国库?又有几多真正用在中国人身上?这才是中国大陆永远不敢面对的问题。