黄秀纯,北京文物研究所副研究员,中国古陶瓷协会理事,中国嘉德国际拍卖有限公司高级顾问、央视《鉴宝》专家团成员、《鉴宝》杂志学术顾问,北京津海文物鉴定中心陶瓷鉴定专家。上海宝艺文化传播有限公司鉴宝专家。

北京东城区府学胡同36号,是一处豪华的四合院,由东西两组院落组成。这个大院在明代是明思宗田贵妃之父田琬的宅第。清康熙年间为靖逆侯张勇宅,道光、咸丰年间,志和购得此宅,原称“天春园”,后易名“增旧园”。同治帝遗孀敬?、荣惠二太妃曾在此居住,后被天主教神学院购得。1966年以前归北京市东城区党校所有。1967年为北京市古书文物清理小组,后改为北京市文物管理处。1979年起,由北京市文物局使用。

东城区府学胡同36号

(北京市文物局)

1966年6月,在“文化大革命”运动“破四旧”过程中,北京市被抄家或被迫交出了一大批古书、玉器、瓷器、字画等文物。按照中央指示和党的政策,1967年成立了“北京市古书文物清理小组”,负责清理北京市十八个区县的“红卫兵查抄战果”,登记造册后,将这些文物、古书大部分集中在府学胡同36号院或孔庙保管,准备运动后期落实政策予以退还。

由于这里集中了全市被抄家的古书、字画、文物、珍玩,其中不乏稀世珍品和国宝级文物,进驻军宣队后,为了“全心全意地为无产阶级司令部服务”,在军宣队领导下专门成立了“首长接待组”。自那以后,陈伯达、康生、江青、姚文元、张春桥、吴法宪、叶群、温玉成等,你来我往成了“文管处”的坐上客。为了接待首长,还特意开辟、装修了一处温馨舒适的“首长接待室”,内藏抄家的古书字画、文物等稀世珍宝。这些“首长”定期、不定期地多次来到北京市文物管理处,抢掠侵吞大批的珍贵文物。一时间,府学胡同36号院门前车水马龙热闹非凡。最多的时候,“首长”坐的“吉斯”、“吉姆”、“三排坐大红旗”等高级轿车一下来了九辆,从院子里停到院外胡同口。而且每次“首长”来,交道口交通队必定增哨加岗,路两边戒严。因此,当时“文管处”在宽街一带小有名气。邻里之间甚至传言:别看外面挂着“北京市文物管理处”的牌子,里边是“文二办”(无产阶级文化大革命第二办公室)。就连厨房的大师傅喻庆福脸上都增光,每次到宽街副食店买肉都不用排队,大家用神秘羡慕的眼光看着这位从“文二办”来的大师傅。

“首长”接待室及小院

据不完全统计,“四人帮”一伙来“文管处”共计94次,掠走瓷器、玉器、笔墨纸砚、书画、金表等共计5738件,各种书籍、字画47275件(依据荣大为《北京文物事业发展梗概》,见《北京文博》)。这些文物古书大多是价值极高的珍品。他们来了之后,毫不客气,什么都要,只要接待人员介绍,好的,老的,他们就打包带走。而且,江青不止一次地说:“我们这些首长都是无产阶级出身……我们都没钱……作风正派,我们不拿群众一针一线,连喝杯水都要给钱的,你们呐,就象征性地多少收点儿。”于是“军宣队”领导就心领神会地象征性收款。规定凡石章类:鸡血石、田黄石,几毛钱一块;寿山石、青田石、芙蓉石等一毛钱一块。此外比较珍贵的文物如:

乾隆自用珐瑯彩金怀表1件,付款7元。

翡翠荷叶青蛙洗1件,付款1角。

乾隆自用和田三羊玉佩1件,付款1角。

明代吴天章款墨1锭,付款2分。

象牙杆狼毫笔1支,付款1分。

全套二十四史711册一套,付款10元(配金丝楠木匣)。

宋拓道因碑 1本 ,付款8元。

其中,林彪劫得北宋初《放牧图》,苏轼《松石图》等珍贵文物;陈伯达劫得宋拓《道因碑》、《汉石经》等稀有文物。江靑劫得《三保太监下西洋》等珍贵图书文物。康生劫得宋拓《熹平石经》、黄庭坚草书《腊梅三咏》仅支付5元、《金瓶梅》等12080册善本及大批珍贵图书拓片、绘画、书法和名贵的印章,另有各种石质的砚台多达500方。

更有甚者,邱会作的儿子结婚,竟然到文物管理处要钢琴。当时某领导打算把查抄邓拓家的钢琴给他(就在开会的礼堂放着)。邱会作老婆说:“太旧了,不要。”不知道谁出的馊主意说:“天主教南堂的钢琴好,德国造的。”于是某领导真的去天主教南堂调拨那架钢琴。无奈,天主教南堂属于宗教局管辖,此事没有办成,才算罢了。

由于“首长”经常“光顾”文物管理处,保卫“首长”安全是件头疼的大事。军宣队负责人常凯多次向有关部门请示,在院子围墙上架电网、进驻部队警卫,确保首长安全。上级领导部门迟迟没有批准。在居民区院内怎么能拉电网呢?事也凑巧,1970年夏,晚饭后“天天读”时间,大家都在自己的办公室学习毛泽东著作。只有李新乾和袁增信二人在羽毛球院内“一帮一,一对红”谈心。其中不知道谁一抬头,看见房上似乎有个人影“嗖”地一晃没有了。这还了得!这是阶级斗争新动向……特别是羽毛球院,紧邻“首长接待室”。二位立即到办公室向军宣队报告:“发现房上有人。”军宣队领导立即赶赴现场,同时拉响了战备铃。铃声就是命令,大家纷纷从办公室跑出来集合。只见常凯同志从前院跑步到后院和大家说:“同志们,有情况!根据李新乾、袁增信的反映,他们二人发现羽毛球院房上有人,今天谁也不准回家,各队给我搜,大家分散活动,各自为政,抓不着阶级敌人决不收兵!”

府学胡同36号院子大,前后院好几层。只见大家有搬梯子上房的,有在院里犄角旮旯搜索的,折腾到凌晨一点多,什么也没找到,连个人影也没看见。这时候常凯把李新乾、袁增信找来,问:“老李,你们俩到底看见啥了?”李新乾吓得也不敢肯定了。说:“可能……可能是猫吧。”这时候常凯也火了,说:“你们那么大的人了,连个猫和人都分不清,白活了!”这时大家都在院子里等着宣布解散呢。常凯转过脸对大家说:“同志们!我们第一次战斗结束,但我们不能说是胜利,因为没有逮到人。这样吧,我看道远的和女同志先回去吧。道近的全留下,继续警戒,决不放走一个坏人。”于是有我和郭仁、李伟、张宁、刘精义、喻震等几个住在地安门东大街113号的男同志全部留下继续巡逻。

为了吸取教训,军宣队再次申请安装电网和派武装警卫。不久,经审批,有关部门派来某部队一个班的警卫,白天持枪站岗,夜里巡逻。36号院子四周也架起了高高的电网。公安部门有规定,在市民住宅区内不许拉电网,而府学胡同36号院情况特殊,经批准拉“假电网”(铁丝网是真的,只是拉一根电线挂上几个红灯炮儿),到了夜里电网上红灯一亮,可谓壁垒森严。从此,更增加了36号院的神秘感。

警卫持枪站岗,可苦了广大职工。只要“首长”一来,大门紧闭,然后在院里戒严。所有职工只准进不准出,不准打电话,不准在接待室的院落走动。尤其是中午快下班的时候“首长”来了,谁也不能回家吃饭。等着“首长”走了方可解除禁令。

一般的“首长”来都好接待,只有江青来了不好伺候。首先接待室要求一年四季恒温21度,夏季好办可以安空调,冬天就难办了。当时“文管处”没有暖气,各办公室冬天都是自己生炉子。而接待室不能生炉子,怎么办?于是经协商从隔壁的妇产医院锅炉房挖管道,把暖气管接到“首长接待室”,而烧锅炉我们另派自己人一一刘景春负责。由于接待室离锅炉房远,要把室内温度控制在恒温21度谈何容易。特别是江青来了,室内温度高了、低了都不行。锅炉怎么烧?如何通知刘景春?最后经研究用“声控”办法。在接待室和锅炉房之间安一电铃,以铃声为号:“二长一短”温度高了,“二短一长”温度低了。这边听着铃声烧锅炉,温度低了好办,多加两铲子煤,把火烧旺,温度自然上去了。温度高了往下降,不好降。而且往往是室内温度在25度~27度之间,江青来了。这时候接待室同志使劲按降温的铃声。只见刘景春这边忙得满头大汗,从锅炉里往外扒煤,封火,可让温度迅速降到21度,何其难也。

原来文物管理处的大门口有一个小缓坡,“首长”的汽车大而底盘低,汽车拖底时有发生。一天叶群来文管处,出门的时候汽车底盘拖底卡在缓坡上,出不去也进不来。这时候看传达室的刘清源招呼几个身强力壮的人,大家喊着号子连抬带推,楞把汽车给推出去了。大家就这么使劲抬车,叶群心安理得地坐在里面也不下车。于是大家自嘲地说:“过去见过抬轿子的,没见过抬汽车的,今天长见识了,让哥儿几个尝尝抬汽车的滋味。”为了避免类似事件再次发生,由军宣队出面联系市政工程部门。由于“文管处”部门特殊,很快市政施工人员前来,将大门口的缓坡降为平地,并铺上了沥青。

此外,为了更好地服务于“无产阶级司令部”,给“四人帮”一伙人提供方便,军宣队还特意在36号后院专门开辟一间小屋,让金石篆刻家傅大卣先生给“四人帮”刻图章,在砚石上刻铭。

江青曾在一方白寿山石上刻“制怒”二字,在一方虎皮青田上镌刻“君向潇湘我向秦”,在一方田黄章上刻“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”。“制怒”二字,引自清代林则徐手书,告诫自己要控制自己内心怒气,等待时机再求一逞。“君向潇湘我向秦”是唐代诗人郑谷《送别友人》七绝中的末一句,原意是离岐分手各自东西。“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”这是唐朝李商隐题为《贾生》的七绝中后两句,而江青引用此句作为“闲章”有其政治目的。康生、陈伯达请傅大卣先生刻的闲章中有“如临深渊如履薄冰”、“进思尽忠思退补过”、“知无涯无涯无极”等等。从这些闲章中可以看出,江青等人预料自己所作所为的反党罪行早晚会暴露。因此每天都小心翼翼,苟且偷生,“如临深渊,如履薄冰”,感到自己末日就要降临。

以江青为首的“四人帮”一伙在北京市文物管理处大肆掠夺盗窃国家珍贵文物。康生虽然在闲章中刻有“大公无私”、“归公”。事实是如此吗?他们打着“无产阶级司令部”的幌子,到处招摇撞骗。以大公无私为名,行贪得无厌之实。他们用毕“归公”了吗?没有,而全都保存私囊据为己有了。

1980年,国家文物局曾在内部举办过一个“四人帮”等人盗窃国家文物展。从数量到质量,康生第一,陈伯达第二,江青第三,姚文元第四。所谓盗窃文物,大多直接从故宫调出,或从北京市文物管理处直接拿走,或廉价购买。

我在府学胡同这个大院里生活工作了十年,“文化大革命”风风雨雨的十年基本在这里度过,经历了各种形形色色的人和事,目睹了“四人帮”对文物的贪欲,大肆掠夺党和人民财物,用仨瓜俩枣的钱将贵重的私人物品占为己有。1979年成立了北京市文物工作队,从府学胡同36号院迁往北海北门,在这里我重新规划自己的人生,从一个普通文博工作者迈入了考古事业。

2004年4月22日于大房山金陵

2017年4月22日修订于古燕斋

*********************************************************************

原文地址:眷眷往昔时--记府学胡同36号老北大教授宿舍作者: 二月里来1950

我很小的时候就听母亲说过,我出生在北京市东城区的府学胡同。可是府学胡同的家到底是什么样子?我从来没去过也没想到要回去看看,因为老北京城近几十年的变化太大了。我出生的地方现在还在吗?我时常猜想……

今年春天表姐郑元在家庭微信群里发消息说:她儿媳刘晓曦的工作单位--北京市文物局所在地,可能就是当年我们出生的地方,1951-1952年我与表姐郑元、表弟郑光先后出生在那里,当年那儿是北京大学的教授宿舍,北大几十位著名的教授如许德珩(著名政治活动家和教育家、后任人大常委会副委员长)、郑华炽(著名物理学家、光谱学家、时任北大教务长)、饶毓泰(著名物理学家、中央研究院院士、中国科学院学部委员)等当年都是我家的左邻右舍,老北大宿舍现在的门牌号为府学胡同36号(当年为26号)。那儿是不是我们出生的地方?现在是容颜未改还是面目全非?我们相约一起去看看。

4月3日恰好是个风和日丽的周末,我们一大家子12口人在五舅郑克扬的带领下走进了府学胡同36号。为了便于寻找,五舅根据自己的记忆特意画了一张院落平面图,标明了原来各家主人的姓名与房屋位置(见下图)。按图索骥我们很快就找到了我们曾经居住的小院,也就是我与表姐、表弟出生的地方。院里的垂花门、朱红色走廊、高高的台基、带檐廊的宽大北房、标准的东厢房……五舅环视着幽静的小院不停地说:“这个院子就是咱家!这排房子就是咱家!房屋结构与院子格局与当年基本相同,这么多年了还能保持原样真不容易。”

我们家在这个院子住的时候还是一个大家庭,全家老少三代十几口人都住在一起。家长是我外公郑天挺,著名历史学家,时任北京大学教授、历史学系主任,他住在堂屋西面的那间屋里,堂屋是客厅,我们一家5口人包括父亲黄熊、母亲郑晏、姐姐黄坤、奶奶和我,住在堂屋东面的两间屋里。三舅一家4口人包括三舅郑克昌、三舅妈黄秀菱、表姐和表弟,住在东厢房靠北的屋里。四舅郑克晟和五舅郑克扬住在正房最靠西的那间屋里(四舅是北京大学学生、五舅是中学生)。总之那时是个大家庭,全家人温馨和谐地住在一起,人丁兴旺,整天热热闹闹。现在像这种大家庭住在一起的情况已经很难找到了。

下图为五舅(右)展示他画的各家住户位置图,下下图为五舅(背身者)给我们讲述庭院历史故事。

老北大“麒麟碑”教授宿舍的庭院历史

府学胡同36号是北京至今保存较为完整的大型四合院之一,历史厚重,故事繁多,主人多次更换,据《天咫偶闻》、《道咸以来朝野杂记》两书记载,此宅地历史上属清末兵部尚书志和的府邸。光绪二十九年(1903年)李鸿章之孙李国杰以总布胡同旧宅建显忠祠,购买此宅地奉母亲居住。1924年冯玉祥北京政变,把末代皇帝溥仪撵出紫禁城,清皇室同治帝的二位遗孀敬懿、荣惠皇太妃曾在此居住。民国期间军阀混战,此宅地几经分割转让出售。

1945年抗战胜利后,时任北京大学秘书长的郑天挺教授奉命从昆明返回北平,负责复校接收工作。那时北京大学与清华大学不同,原有的校舍已经全部被伪北大占用,尚不能马上接收,他为了让仍在昆明的师生尽快返回北平复校,作了大量的调查研究,并多方奔走,呈文报告国民政府及北平市有关单位……力争在北大校区周围和市内多接管一些日伪房产,以供在昆明的教授、学生回北平之急需。1946年5月在傅斯年代校长领导下,郑天挺与杨振声(著名文学家)等人除接管原北大校区外,还先后接管了东厂胡同,翠花胡同、国会大厦、国会街和西安门伪治安总署等处的日伪房产作为北大的文科研究所、出版社、教学场所和医学院的附属医院使用。另外还在学校附近接管了中老胡同、翠花胡同、东四十条、府学胡同(麒麟碑胡同)、南锣鼓巷等十余处房产,作为北大的教工宿舍。据资料记载,府学胡同36号原分为东西两组院落,大门均辟于麒麟碑胡同。后来,东宅院辟后门于府学胡同36号,西宅院辟后门于交道口南大街136号。从1946年起至此后的7-8年时间,府学胡同36号一直是个独立的院落,作为北大教授宿舍使用,老北大人先称这个院为麒麟碑宿舍,后来才改称府学胡同宿舍。

解放以后全盘学习苏联,1952年底全国高等院校进行院系调整,力度非常大,部分大学院系被合并甚至撤销,北大也从城里搬到了西郊的原燕京大学校园,府学胡同36号则转交给了新挂牌成立的北京神学研究所(其前身为燕京大学宗教系,在全国院系调整中被冠以资产阶级产物被撤销),院内居住的北大教授也各搬新居。此后,据说此宅地在历次政治运动中几易其主,从“文革”结束至现在它的主人是北京市文物局。

1984年府学胡同36号与交道口南大街136号,两宅院又合为一体,公布为北京市文物保护单位。几十年来,两所宅院虽有一定变革,但其主要建筑和院落基本完整,府学胡同36号也就是原北大教授宿舍得到了很好的保护与修缮。当年北大修建的各类临时房屋,各家厨房、厕所以及公共澡堂等都被拆除,园林绿化覆盖每个角落,绿草盈盈,果树林立,鸟语花香,显得比过去更加整齐、干净、安谧和幽静。此外,北京市文物局将西城区拆迁的一栋很有文物价值的清末民初二层小楼整体迁移到院内西南角,在院内东南角、最北面以及东墙外新建了仿古建筑用于办公,使整个大院建筑风格一致,浑然一体,面积亦有所扩大。

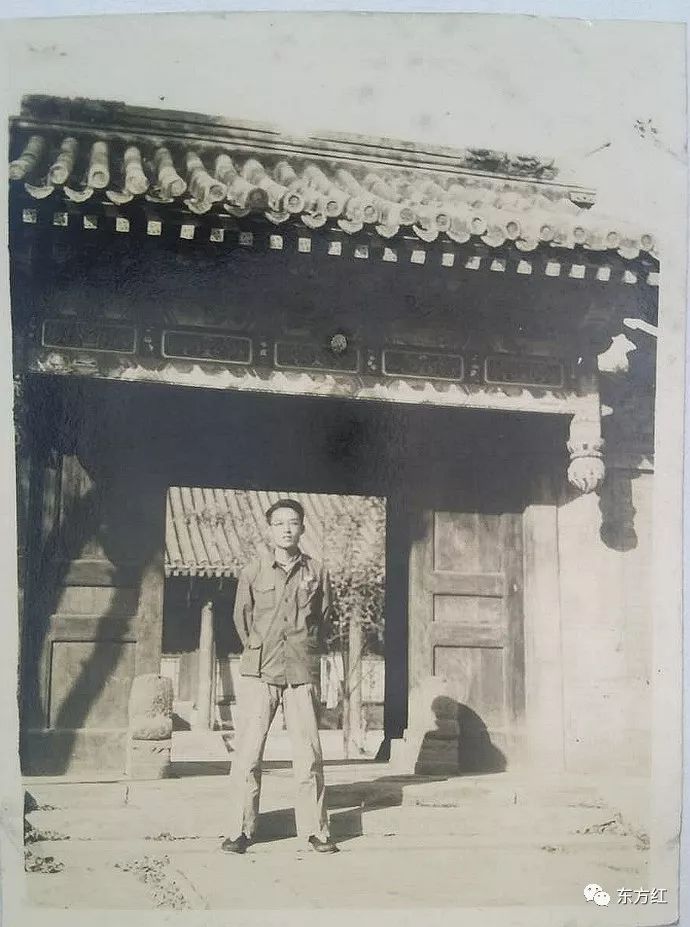

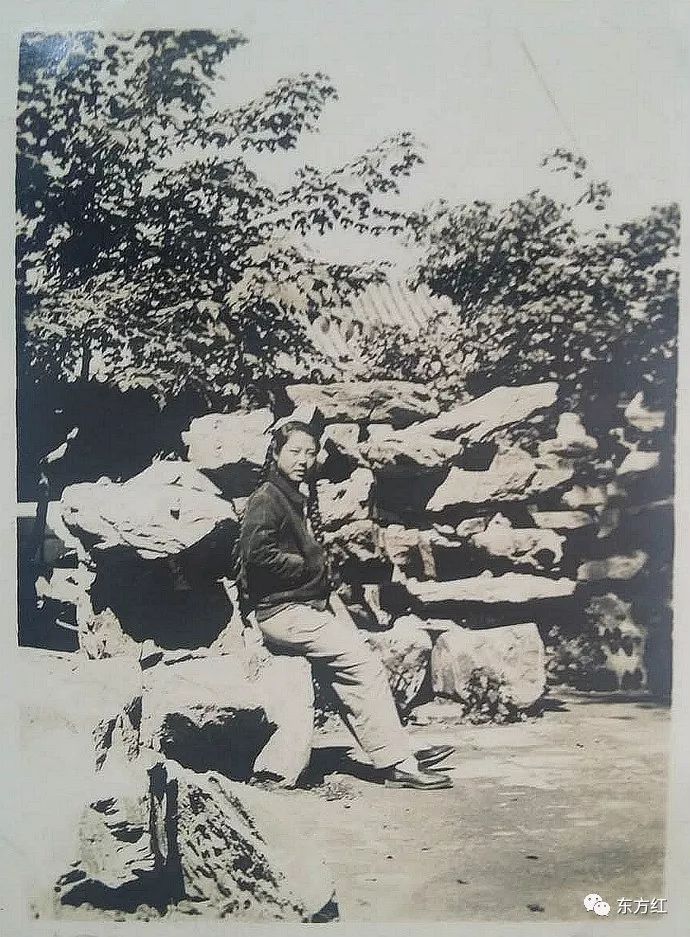

下四张图分别为四舅在庭院大门和庭院走廊,四舅妈在庭院花园,以及宅院成为市级文物保护单位的牌匾。

老北大“府学胡同教授宿舍”的轶事

府学胡同36号由多组院落和花园组成,是北京地区四合院建筑的典型代表,内宅分为东、西并列的两组院落和一个庭院花园,由四通八达的游廊相互衔接。其中:东院自南向北依次排列四个小院,西院排列三个小院,每个小院都有游廊通向大门,住户进出互不相扰非常方便。每家小院的房屋格局类似老北京明清时期的四合院,房屋坐北朝南,高大敞亮,装修精致,各院房屋布局、结构、大小皆不相同,各有特点。庭院式花园经过多次改造已失去原貌,但仍能看出原来的游廊、敞厅、小山、叠石等。

当年我家住在东院。东院由南向北第一个小院的主人是管玉珊教授(著名体育教育家),他家只有北房和东厢房,他夫人当年还在小院里开办过托儿室,管夫人一人兼任所长和老师,我姐姐还在那里日托过一段时间。第二个小院的主人是我外公郑天挺,院子面积大,房屋的开间进深都宽大,正房台基较高有檐廊,原来我家的正房,现在是北京市文物局会议室,院里仅有东厢房而没有西厢房和南房。第三个小院的主人是许德珩教授,他家院子小巧玲珑,五脏俱全,北房为正房附带左右耳房,可能是原来主人的住房,东西两侧为厢房,小院里种有花草树木,按格局应为礼仪性主院,也是东院居住条件最好的一个院落。第四个小院的主人是饶毓泰教授,他家院子与前几家相比最小,只有北房一排,那时候他已经是中央研究院院士,学问深奥,个性突出,所以小孩们都很怕他。

我家院子西边是一条很长的游廊,中间有门通到西跨院(西院自南向北的第一个小院),院中花木繁盛,北屋是王铁崖教授(著名国际法学家)和杨人楩教授(著名历史学家)的住宅,南屋是楼邦彦教授(著名法学家、曾任北京市司法局副局长)的住宅,现在小院是北京市文物局长的办公室。那时王教授与杨教授与我家来往比较多,节日他们常找一些年青人到我家的客厅跳舞。

当年住在府学胡同36号院内的北大教授还有:游国恩,著名文学史家、楚辞学专家;周祖谟,著名语言学家和文学家;缪朗山,著名西方文学及西方文艺理论家;龚祥瑞,著名法学家,国务院总理李克强就读北大时的老师;汪煊,著名国际法教授;胡世华,著名数理逻辑学家、计算机专家、中国科学院院士;马杏垣,著名地质学家、中国科学院院士;王嘉荫,著名地质学家、岩石学家、矿物学家;张龙翔,著名生物化学家、后任北京大学校长;袁翰青,著名化学家、中国科学院院士;陈阅增,著名生物学家等。那么多著名教授住在这座历史悠久、古意盎然的大宅院里,其文化氛围可想而知。

那时住在府学胡同36号的各家教授虽然彼此相识,但是来往并不多,我母亲、四舅、五舅记得几件旧事,有的完整、有的零星,点滴记忆弥足珍贵,我整理出来以显示当年老北大教授宿舍的文化生活氛围。

1950年我家搬到府学胡同的时候,恰好我叔叔黄炎正在考大学,那时大学还不是全国统一高考,叔叔一下子考上了好几所大学,先后收到大连工学院(国家部属院校、现名大连理工大学)、燕京大学机械系、齐鲁大学医学系、哈尔滨大学的录取通知书,叔叔也不知道选择哪所大学更好,外公就带着叔叔去了邻居郑华炽教授的家,请他出谋划策。郑教务长对国内各高校、各专业的情况了如指掌,在与叔叔交谈后建议他去大连工学院念书。郑教务长说:“既然你非常喜欢船舶专业,最好去大连工学院念书,那里有全国最好的船舶专业。”后来叔叔果然去了大连念书,并且一辈子从事与船舶相关的工作,事业有成且业绩辉煌。

那时刚从南开大学毕业的三舅酷爱读小说,正好大文学家周祖谟教授住在院里,他家藏书以及当时图书馆中难以借到的各类文学作品特别多,三舅经常去他家借书,如作家赵树理的小说《小二黑结婚》、《李有才板话》、《李家庄的变迁》,作家马烽和西戎合著的小说《吕梁英雄传》等现代文学作品新中国成立初期非常抢手,三舅先睹为快,家里几个孩子也相互传阅。

那时住在院里的许多年轻教授都是从欧美留学回来的博士,他们岁数也就在30-40岁之间,喜欢热闹,喜欢玩,还把欧美年轻人喜欢的娱乐方式也带到了北大教授宿舍。每到月底母亲要到各家收集水费,与那些年轻教授比较熟悉,他们就请母亲帮忙,让外公允许周末在我家客厅开舞会,因为我家客厅是各家中面积最大的。外公欣然同意。周末这些年轻教授就携带着夫人到我家跳舞,夫人们都穿着晚礼服,好像参加正式的舞会一样,教授们跳舞彬彬有礼,只与自己的夫人跳,不与其他女士们跳,以遵守当时中国的传统习俗。

那时北大教授宿舍的公共澡堂盖在36号院的最南面,一周两次晚上供应热水,开放时先是女士洗,再是男士洗,更衣室条件也比较简陋,没有个人衣箱只有几条长椅子,大家更衣的时候就把衣服放在椅子上。澡堂是整个家属院中唯一的公共场所,也是大家聚会聊天的地方,院里的许多人都喜欢在那里洗澡聊天,北大许多的新闻与逸闻趣事都可以在那里听到。

在搬到府学胡同之前,我们家的房子有10多间,搬到府学胡同以后缩减为6间,家里人口多,房屋不够住,外公的许多书箱就堆积在院子的走廊上,造成大家行走不便,还引起繆朗山教授的抱怨。繆教授每天要去澡堂冲凉水澡,他是全院唯一的每天坚持冲凉水澡的人,我家的走廊是他的必经之路,木箱挡路繆教授只好绕道而行了。

我家搬到府学胡同那天,搬运工为了省力,就斜穿毗邻我家北面许德珩教授家的小院,还把院里的花盆挪到了旁边,因为后边还有几车东西要搬运,花盆没有及时复位,受到了许教授的批评,后来搬运工改换了搬运线路,解决了问题。

那时门口传达室是由“老赵”负责,他大约50岁左右,除看门外,还掌管全宅院的宿舍管理,如宿舍安全、收取水电费、保姆派遣与住宿等,工作认真负责。老赵对各家各户的情况了如指掌,如每家有几口人?都是干什么工作的?家里孩子在哪个学校上学……他一清二楚。为了大院的安全,他规定凡是骑车进入大门的人都必须下车走进去,他要看看是不是本院住户才能通行,所以府学胡同宿舍从来没有发生过偷盗事件。各家保姆的派遣与管理也由老赵统一负责,哪家需要保姆,只要事先跟老赵说一下,第二天保姆就会到雇主家报到,晚上保姆不住在雇主家,统一去大院的保姆房睡觉,这种管理方式在当时也算是比较特殊的。

那时我家院子大,走廊长,天气好的时候,大院里许多保姆喜欢带着孩子到我家走廊上晒太阳,所以我家小院总是很热闹。院里年轻教授的孩子很多,他们大多数还在上小学,其中楼邦彦教授的儿子娄弟与胡世华教授的儿子胡弟(胡永平)是孩子王,现在年龄大概也都70多岁了,不知道他们现在是否还记得住在府学胡同的故事。

下图为当年我家小院,下下图为当年许德珩家小院。

我家是府学胡同北大宿舍的第二批住户

抗战胜利以后,1945年我外公从昆明返回北平,我们家住在西城区前毛家湾胡同1号的东院和后院,是租赁经济史学家黄序鹓先生的私房。这是一条宁静的小胡同,路北全是旧四合院,胡同外就是北大医学院校区。前毛家湾2、3号是大律师余××的两套四合院,4、5号是北大校长蒋梦麟的两套四合院,7-9号是原北洋政府总理潘复的多组四合院。当时蒋梦麟已到南京担任国民政府行政院秘书长,所以北大的陈雪屏、傅斯年等来北平无处落脚时,就暂住蒋梦麟的房子,北大复员时期很多重大事情,都是他们与外公在这里共同商定的。

府学胡同36号院从1946年起成为了北京大学的教授宿舍,虽然它是外公经过多方奔走费尽周折接管的日伪房产之一,但是我们家并不是它的第一批住户。当时北大刚从昆明搬回北平,教师住房十分紧张,而外公时任北大秘书长,主管全校的行政工作,因此他表示:“我身在其位,因此决不住北大的公房……”那时租私房比住公房要多花很多钱。从这件事就可以看出外公严于律己、为政清廉的工作作风。

为何我家1950年又搬到府学胡同36号呢?1949年1月北平宣告和平解放,中国人民解放军进驻北平,此前解放军曾委托北平地下党在中南海附近寻找部队入城后的驻地。几经周折,地下党相中了外公他们住的前毛家湾等几条胡同作为41军政治部,之后大批领导干部开始进城安家。前毛家湾胡同闹中取静,人员结构简单安全,不像大杂院那样住有隐藏的特务,几套四合院正符合购买者的要求,政府拟定收购此房,并动员业主卖房。业主都是识时务者,1950年外公租住的私房被政府收购,全家人各处寻租找房均无着落。起初外公仍坚持“我买不起房宁可租房,也不住北大的公房”,但购房者催促甚紧,经北大新领导们研究认为,外公当时已经辞去了北大秘书长工作,专职教书,正好袁翰青教授(著名化学家、中科院院士)被任命为文化部科学普及局局长,由北大教授宿舍迁出,遂要我们全家立刻搬到那里。从此我家成为了府学胡同36号的第二批住户。前毛家湾1号亦入住了新主人,先是重工业部占用,后来又转交给部队,“文革”中林彪把前毛家湾和中毛家湾房屋围成一个大院居住,成为传说中神秘的地方。

1952年随着知识分子思想改造运动的掀起,全国高校院系大调整亦进入高潮,北京各高校调整力度极大……北大、清华、燕京三校的史学系合并,燕京大学社会学系的翦伯赞教授(1937年入党)担任新北大历史系主任,全面贯彻马克思主义的史学观。而我外公经上级决定调往天津南开大学任历史学系主任兼中国史教研室主任,(一级教授),他即服从分配于9月底孤身去天津报到。

在全国高校院系调整中,一些被认为与我党教育方针不符、带有资本主义性质的院系与专业被取消,如社会学系、宗教系等。这些院系的教育工作者怎么安排?当时国家批准他们做为独立的研究机构存在,所以燕京大学宗教系与北师大宗教系合并成立了北京神学研究所(基督教燕京协和神学院?),并以房屋互换的方式搬迁到了府学胡同36号,随后要这里的住户尽快搬迁。

1952年9月底我父母最先接到通知,搬到了清华大学二区。我父亲黄熊从西南联大毕业以后一直在北大工学院工作,全国高校院系调整后与工学院同事一起调到了清华。那时清华二区刚建好,大部分配给了工学院的教师。10月份外公一人搬到天津南开大学。在搬家期限最后的日子,三舅一家无奈,先搬到了附近的宽街民宅暂住,一年多后他们搬到了一机部汽车局正式安居。四舅和五舅均暂时住在学校,外公的书箱和家具只好暂存在京城的亲戚家,我们这个大家庭就此解体,家庭成员各奔东西。

下图为1952年10月三舅抱着表姐郑元在府学胡同36号我家小院的照片。

这段历史已经过去60多年了,现在北京文物局正在编写府学胡同36号的历史印迹,但是没有曾经作为北大教授宿舍的记载。这次我们家人故地重游,确认了它曾经是我家的旧居,我和表姐、表弟就出生在这里。眷眷往昔时,回忆我出生的地方--老北大教授宿舍,把遗忘的历史挖掘出来,现在还为时不晚。

沒有留言:

張貼留言